Cause ou symptôme de la souffrance au travail longtemps ignoré, le trouble vicariant commence à faire l’objet d’études et à être abordé y compris au ministère de la justice. Le trouble vicariant (ou traumatisme vicariant, parfois appelé aussi traumatisme secondaire) désigne l’impact psychologique négatif qui survient lorsqu’une personne est exposée de façon répétée aux récits, preuves ou images de souffrances vécues par autrui, sans en être directement victime.

Chez les magistrats, ce phénomène est particulièrement pertinent car le trouble vicariant constitue un risque professionnel réel mais souvent invisibilisé car il touche à la dimension émotionnelle du métier, traditionnellement tue. Sa prévention passe autant par des moyens organisationnels que par une reconnaissance explicite du problème et la mise à disposition d’outils de soutien encore quasi inexistants, si ce n’est le numéro vert, inadapté et très peu utilisé.

L’USM a été la première organisation syndicale à faire émerger, en l’objectivant par des « livres blancs » en 2010 et 2015, la thématique de la souffrance au travail et, ainsi, contribuer à sa prise en compte par notre ministère. Relisez ici le NPJ n°442 de mars 2023 retraçant 20 ans de lutte de l’USM contre la souffrance au travail ainsi que notre newsletter sur ce thème.

C’est ainsi qu’ont été mis en place un « numéro vert », et plus récemment des psychologues cliniciens au niveau des cours d’appel, un dialogue social plus respectueux et, dernièrement, la conclusion d’un accord sur la qualité de vie au travail.

Sans nier ces progrès importants, l’USM poursuit son effort de suivi, de soutien et de conseil aux collègues en difficulté, en spécialisant sur cette thématique une équipe, composée de deux membres du bureau national et deux chargés de mission, dédiée à l’écoute et à l’accompagnement des collègues présentant des problèmes de santé ou se trouvant en situation de souffrance en lien avec leurs conditions d’exercice ou de travail.

Cette expertise est unanimement reconnue et appréciée par nos collègues tant le maquis des textes est complexe, et souvent ignoré par les SAR ou la hiérarchie, et tant la situation de fragilité dans laquelle se trouvent ceux qui en sont atteints obère leur capacité de réaction pour faire valoir leurs droits.

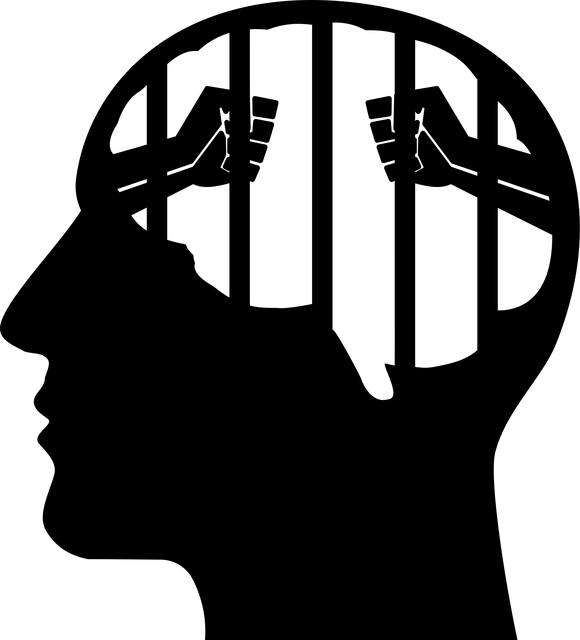

A cet égard, nos robes noires ou rouges, pas plus que les blouses blanches des soignants ou les képis des gendarmes, ne nous protègent des conséquences d’un métier dont le cœur d’activité consiste, pendant de longues années et à un rythme effréné, à prendre connaissance, pour les poursuivre et juger, des actes et pensées les plus noires de l’âme humaine. A la longue, notre exercice professionnel nous amène, à des degrés divers, à réagir comme une « éponge » aux souffrances des justiciables que nous écoutons et à en supporter le fardeau psychologique.

Les magistrats peuvent ainsi être exposés au traumatisme vicariant (ou trouble vicariant, parfois appelé aussi traumatisme secondaire), désignant la réaction que peuvent éprouver ces professionnels qui entendent des récits détaillés de traumatismes et s’identifient de manière empathique avec les expériences des personnes traumatisées. Celui-ci peut entraîner une détresse émotionnelle et des symptômes similaires à ceux des victimes directes comme des formes de reviviscences, d’hypervigilance ou d’évitement, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, un repli social, une diminution de la capacité d’empathie, le sentiment d’une perte de sens…

L’USM estime qu’il appartient à l’administration de prendre véritablement cette spécificité en compte et que la prévention de ce risque passe autant par des moyens organisationnels que par une reconnaissance explicite du problème et la mise à disposition d’outils de soutien encore quasi inexistants.

L’USM demande instamment que :

- une réflexion soit menée sur le traitement des troubles vicariants concernant les personnels de justice afin de mettre en place une culture organisationnelle reconnaissant la réalité de la souffrance psychique, et non seulement la charge quantitative de travail ;

- des échanges réguliers entre pairs puissent être organisés en juridiction sur la charge émotionnelle des dossiers (intervision, coaching, mentorat) ;

- soit inclue dans la formation initiale et continue une formation à la résilience et à la gestion des émotions ;

- un suivi psychologique obligatoire soit mis en place de tous les magistrats, à intervalles réguliers, pour prévenir les risques psycho-professionnels liés au trouble vicariant, mais aussi aux pathologies de type « burn-out » ;

- l’accès au soutien psychologique soit facilité (multiplier les psychologues cliniciens rattachés aux juridictions – actuellement un psychologue par cour d’appel) et que les magistrats qui en ressentent la nécessité puissent disposer d’un crédit annuel de consultations psychologiques avec le praticien de leur choix qu’ils pourraient mobiliser en cas de besoin.

La situation est jugée critique et menace autant la santé des magistrats, et plus largement du personnel judiciaire, que la qualité de la justice et du service rendu aux citoyens. L’USM continuera de se battre pour de meilleures conditions de travail !

Le trouble vicariant, qu’est-ce que c’est ?

1. Origine du trouble vicariant

- Il ne vient pas d’un événement unique mais de l’accumulation d’expositions à des affaires graves : crimes violents, dossiers d’abus sexuels, violences intrafamiliales, homicides, catastrophes…

- Le magistrat, tout en restant professionnellement « à distance », absorbe émotionnellement la charge des témoignages, photos, vidéos, expertises, récits d’audience.

- Cette empathie répétée, même « contrôlée », peut user les ressources psychologiques.

2. Signes fréquents chez les magistrats

- Fatigue émotionnelle ou sentiment d’usure morale.

- Images intrusives liées à certaines affaires (reviviscences).

- Troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, cauchemars).

- Irritabilité ou repli social.

- Diminution de la capacité d’empathie (comme mécanisme de défense).

- Sentiment de perte de sens ou de cynisme croissant face aux dossiers.

- Parfois symptômes proches du stress post-traumatique (hypervigilance, évitement).

3. Facteurs aggravants dans la magistrature

- Charge de travail élevée : pas de temps pour « digérer » émotionnellement un dossier avant de passer au suivant.

- Manque de soutien collégial ou d’espaces de parole sécurisés.

- Solitude de la décision : responsabilité lourde de trancher, avec conscience des conséquences humaines.

- Exposition médiatique dans certaines affaires, qui amplifie la pression.

- Absence de formation sur la gestion des impacts psychologiques du métier (contrairement à certaines professions de secours).

4. Conséquences possibles

- Épuisement professionnel (burn-out).

- Développement de troubles anxieux ou dépressifs.

- Risques de conduites d’évitement (refus de certaines affaires, détachement excessif) ou d’addictions (pour « décompresser »).

- Altération de la qualité de la justice rendue, si l’usure conduit à des jugements plus rapides ou distants.

5. Stratégies de prévention

- Supervision ou intervision : échanges réguliers entre pairs sur la charge émotionnelle des dossiers (cf. dispositifs évoqués dans le NPJ 442 : mentorat, groupes d’échanges de pratiques).

- Formation à la résilience et à la gestion des émotions.

- Accès facilité au soutien psychologique (psychologues cliniciens rattachés aux juridictions).

- Rotation des affectations pour limiter l’exposition continue aux affaires les plus traumatisantes.

- Mise en place d’une culture organisationnelle reconnaissant la réalité de la souffrance psychique, et non seulement la charge quantitative de travail.