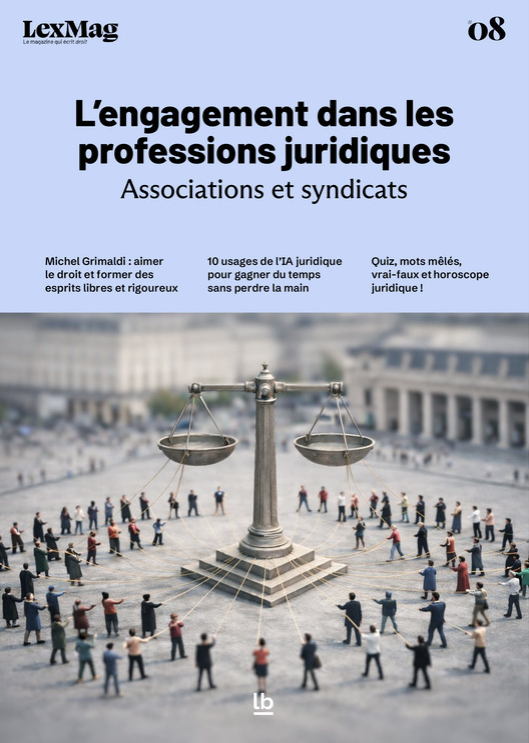

Le numéro 8 de Lex Mag, le magazine juridique « qui écrit le droit » (édité par Lex Base), est consacré à : « L’engagement dans les professions juridiques : associations et syndicats ».

Un thème d’une particulière actualité en des temps de remise en cause de l’Etat de droit, lequel est dénoncé par certains comme « incapacitant » ou « entravant » l’efficacité de l’action politique et administrative.

Or, pour reprendre la définition du Conseil d’Etat, l’Etat de droit « c’est la situation d’une société soumise à un règle juridique qui exclut tout arbitraire ».

L’USM, syndicat majoritaire de la magistrature judiciaire, a naturellement été conviée, par la voix de son président Ludovic Friat, à s’exprimer sur cette thématique (pages 20-27).

Ludovic Friat y développe son parcours professionnel, les raisons l’ayant amené au syndicalisme judiciaire ainsi que sa perception des menaces contre l’institution judiciaire et ceux qui l’incarnent ainsi que les combats d’actualité : justice sous tension, conditions de travail, indépendance juridictionnelle …

Un entretien, à hauteur d’hommes et de femmes qui font la justice du quotidien, dans une démarche pédagogique et apartisane mais résolue, en refusant une démarche politique éloignée de l’impartialité attendue par nos concitoyens.

Lire ici l’intégralité du magazine :

https://www.lexmag.fr/?pid=ODk8926589&v=1.2&source=qr

Ou feuilletez ici l’entretien de Ludovic Friat, président de l’USM :